お預かりする大切なお骨は、頭大仏に見守られながら個別に7年間安置供養したのち、永代供養墓ストーンヘンジへ合葬し、霊園が永代に供養します。

また、当霊園は宗教法人ではありませんので、檀信徒への入信が不要であり、宗教・宗旨・国籍を問わず、どなたでもご利用できます。

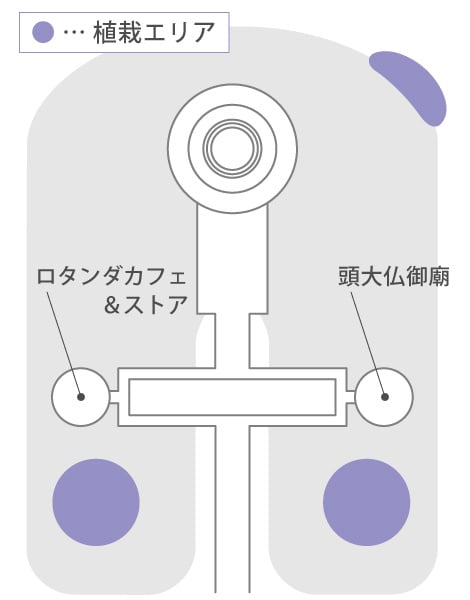

頭大仏御廟内部と合葬先の永代供養墓ストーンヘンジについて、ご案内します。

祈りの間

室内で年中快適に、冬はあたたかくお参りすることができる供養施設です。入室には使用者カード※1をかざすことで入室できます。

※1 お参りの際にカードを忘れた場合は、供養墓使用証明証または使用者カードの裏面に記載された『入室用コード』を入力してください。

使用者カードの再発行・追加発行/1枚 2,200円(税込)

※1 お参りの際にカードを忘れた場合は、供養墓使用証明証または使用者カードの裏面に記載された『入室用コード』を入力してください。

使用者カードの再発行・追加発行/1枚 2,200円(税込)

安息の間

お預かりしたお骨は、安息の間で個別に7年間安置します。保安上の理由により、お骨預かり時以外は入室できません。

永代供養墓ストーンヘンジ 【供養墓 設計・監修】安藤忠雄建築研究所

真駒内滝野霊園が永代にわたる供養を行う合葬墓です。

【開放時間】

4月~10月/9:00~16:00

11月~3月/10:00~15:00

【頭大仏殿拝観料】

1人300円(頭大仏御廟利用者は拝観無料)。

サイネージ横のタッチパネルへ使用者カードの裏面(入室・名前表示用)QRコードを読み取ることで俗名・命日・合葬期日が表示されます(生前の場合は俗名のみ)。

※ サイネージへの表示は、所定の手続きが完了した翌日以降となります。

中央の水盤は花冠(かかん)を浮かべてお参りできます。

※ 真駒内滝野霊園では水に浮かべるお花を「花冠(かかん)」と呼びます。【一器/300円(税込)】

※ ローソク・線香などの火気使用は禁止です。

QR祭壇に備付けのスキャナで使用者カードの裏面(入室・名前表示用)QRコードを読み取ることで俗名・命日・合葬期日・写真が表示されます(生前の場合は俗名のみ)。

※ 写真を表示する場合は、事前に登録申請が必要です(登録後7日以内にQR祭壇へ表示)。

合同祭壇では、献花してお参りすることができます。

※ ローソク・線香などのお供えをすることはできません。

七の日読経

祈りの間で月参り読経を行います。僧侶による読経供養の際には、希望により故人のお名前を読み上げて供養します。

※ 宗派の指定はできません。

※ 参列者の人数が多い場合は、頭大仏殿合同祭壇で執り行います。

※ お骨をお預かりした日程に応じて故人のお名前を読み上げます。7日(前月27日~当月6日)・17日(当月7日~当月16日)・27日(当月17日~当月26日)

| 毎月7・17・27日 11:00~ 頭大仏御廟 祈りの間 |

永代供養墓ストーンヘンジ供養祭

年に一度、ストーンヘンジ合同祭壇で供養祭を行います。僧侶による読経の際には、過去1年間に合葬された故人のお名前を読み上げて供養を行い、生前利用者の加持を祈願します。

| 6月第1日曜日 10:30~ 永代供養墓ストーンヘンジ 合同祭壇 |

頭大仏供養祭

自然災害などによる被害軽減祈願や参列者および真駒内滝野霊園使用者の無病息災祈願、霊園全体の御霊を供養します。

| 7月第2土曜日 11:00~ 頭大仏殿 合同祭壇 |

お盆・お彼岸の読経供養

お盆・お彼岸にお参りに来られない方々のため、各永代供養施設に僧侶を手配し、真駒内滝野霊園に眠るすべての御霊を供養します。

| 〇8月13~16日、9月秋分の日、3月春分の日 10:00~ 頭大仏殿 合同祭壇 〇8月16日、9月秋分の日 10:30~ 永代供養墓ストーンヘンジ 合同祭壇 |

現地見学やお申込みは真駒内滝野霊園の協力石材店がサポートします。

お骨預かりは10日前までのご予約が必要です。お電話または、下記よりオンライン申請をしてください。

●受付時間

4月~10月/9:30~15:00

11月~3月/10:30~14:30

●受付できない期間

4月~10月/9:30~15:00

11月~3月/10:30~14:30

●受付できない期間

3月春分の日、6月第1日曜、7月第2土日、8月11日~16日、9月秋分の日、12月28日~1月4日、毎月7日17日27日の11:00~11:30、頭大仏御廟・管理事務所休館日(指定日ならびにメンテナンス日)はお骨預かりをお受けすることができません。

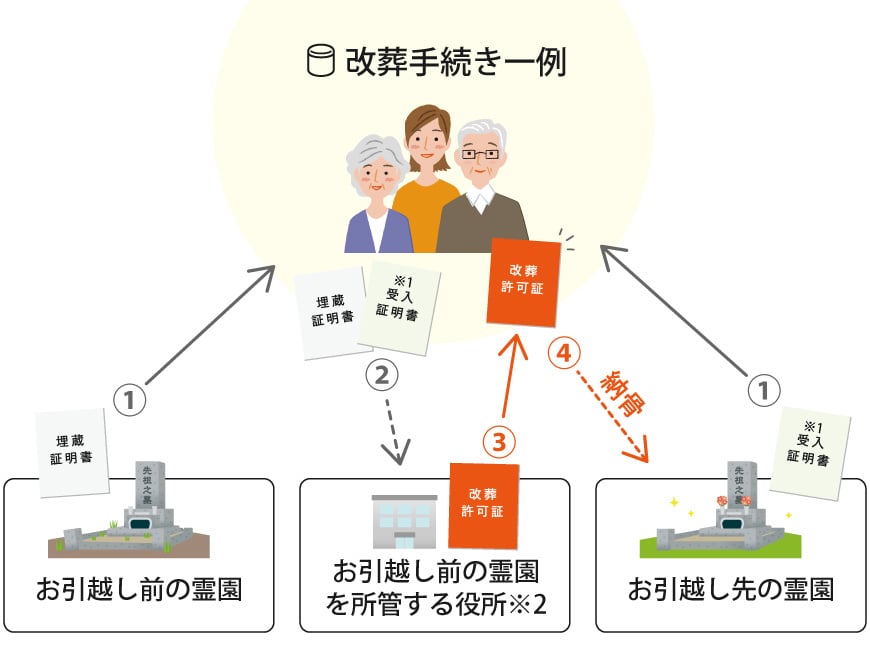

お骨の引越し(改葬)には、『改葬許可証』が必要になります。

※1)札幌市など、自治体によっては受入証明書の提出が不要の場合があります。

※2)手続内容は自治体により異なります。

【庭園駐車場】頭大仏御廟利用者・墓所権利者は特別優待券で無料

【頭大仏殿拝観料】頭大仏御廟利用者は拝観無料・墓所権利者は特別優待券で無料

【頭大仏殿拝観料】頭大仏御廟利用者は拝観無料・墓所権利者は特別優待券で無料

- 【庭園駐車場】

※ 乗用車1台(1回)につき500円(頭大仏御廟利用者・墓所権利者は特別優待券で無料)

※ バス:1台(1回)につき1,500円

・駐車料金は出庫までに自動精算機でお支払いください。

・お支払い方法は現金(紙幣は千円札のみ)・クレジットカード決済がご利用できます。

・領収書は精算機から発行されるレシートをご利用ください(手書き領収書の発行は行っておりません)。

・駐車場のご利用時間は、7:00~16:00です。

・荒天や豪雪などの場合、保安上の理由によりご利用時間の変更や臨時閉鎖する場合があります。 - 【頭大仏殿拝観料】

1名につき300円(小学生以下 無料)

※ 頭大仏御廟利用者は拝観無料・墓所権利者は特別優待券で無料

・拝観料(団体料金)

6~9名 1,800円

10~19名 3,000円

20~29名 6,000円

30~39名 9,000円

※ 40名以上の場合は複数回に分けてお支払いください。

・拝観料は自動精算機でお支払いください。

・お支払い方法は現金(紙幣は千円札のみ)・クレジットカード決済がご利用できます。

・領収書は精算機から発行されるレシートをご利用ください(手書き領収書の発行は行っておりません)。

・拝観証明書(レシート)による拝観は、当日に限り有効です。

・頭大仏殿は指定日ならびにメンテナンス日、天候などにより閉殿する場合があります。

ラベンダーの丘プロジェクト

『あなたのラベンダーが、この丘のひとつになる。』

頭大仏の周りに広がる丘を埋めつくすのは数万株ものラベンダー。ラベンダーの丘プロジェクトは、この景色をみなさまと共に未来へ繋げるプロジェクトとして2016年に発足し、これまで多くの方々からご賛同いただいています。

頭大仏御廟をご契約された方は、このプロジェクトの参加者としてラベンダーの苗を植栽いたします。

※ 植栽時に俗名のプレートを掲示しますが、文字が消えた場合や降雪前にすべて撤去します。

※ 植栽は霊園管理者が適時(降雪期間を除く)行います。なお、植栽の位置は指定できません。

※ 植栽の時期や位置の詳細はお知らせしません。